- Startseite

- Themen

- Nationalsozialismus im Alltag

- Kommunistisches Arbeiter*innenmilieu

- Verfolgung und Enteignung

- Paula Thiede und das Zeitungsviertel

- Lisa Fittko in Kreuzberg

- Novemberrevolution

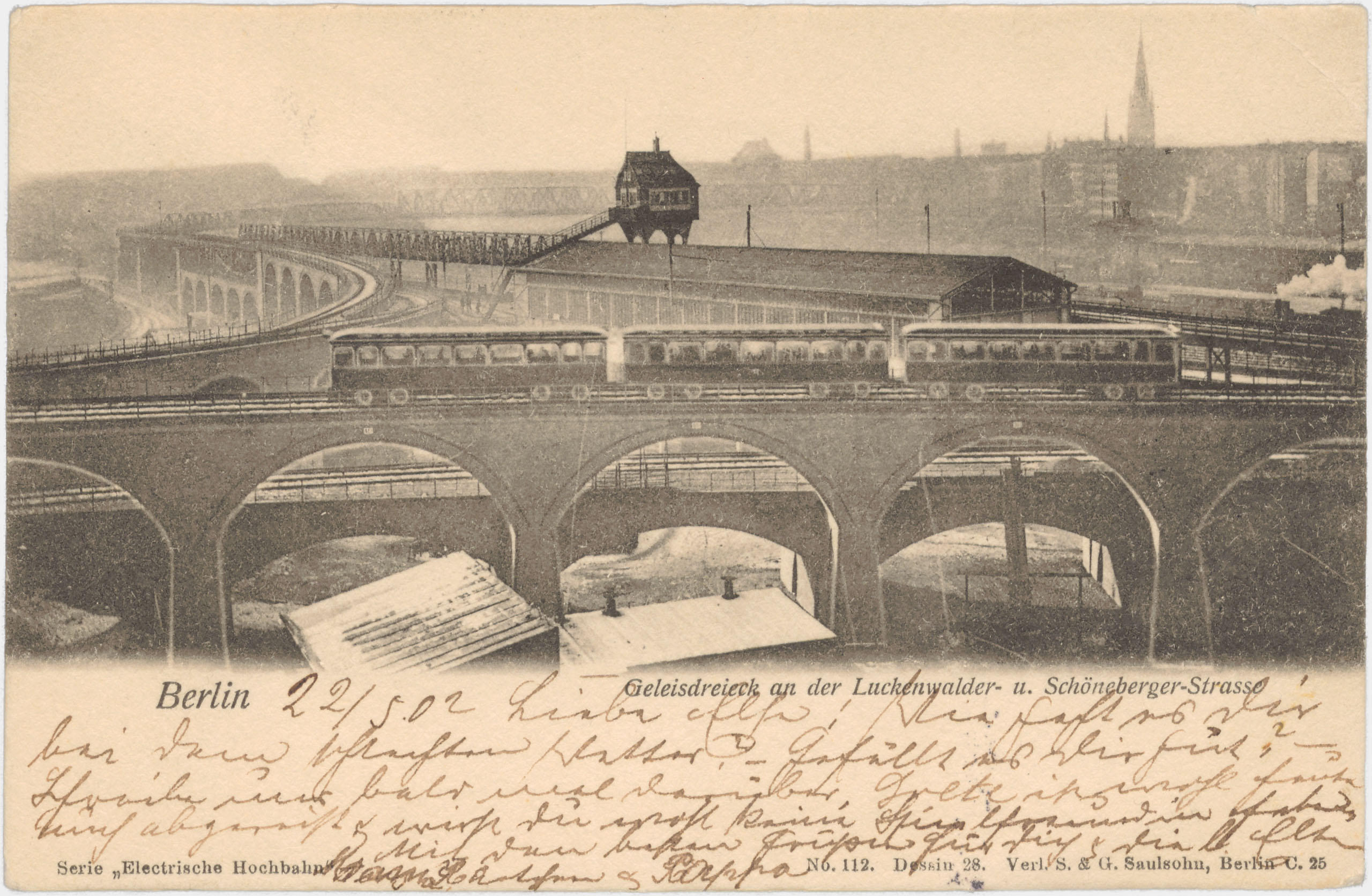

- Katastrophen auf Ansichtskarten

- Garnison Kreuzberg

- Where are the Queers at?!

- Arbeit und Belegschaften

- Kreuzberg kolonial

- Frauen in Kreuzberg

- Technik & Fortschrittsglaube

- Archiv

- Über das Projekt

Kontexte, Bedingungen und

Politiken von Postkarten

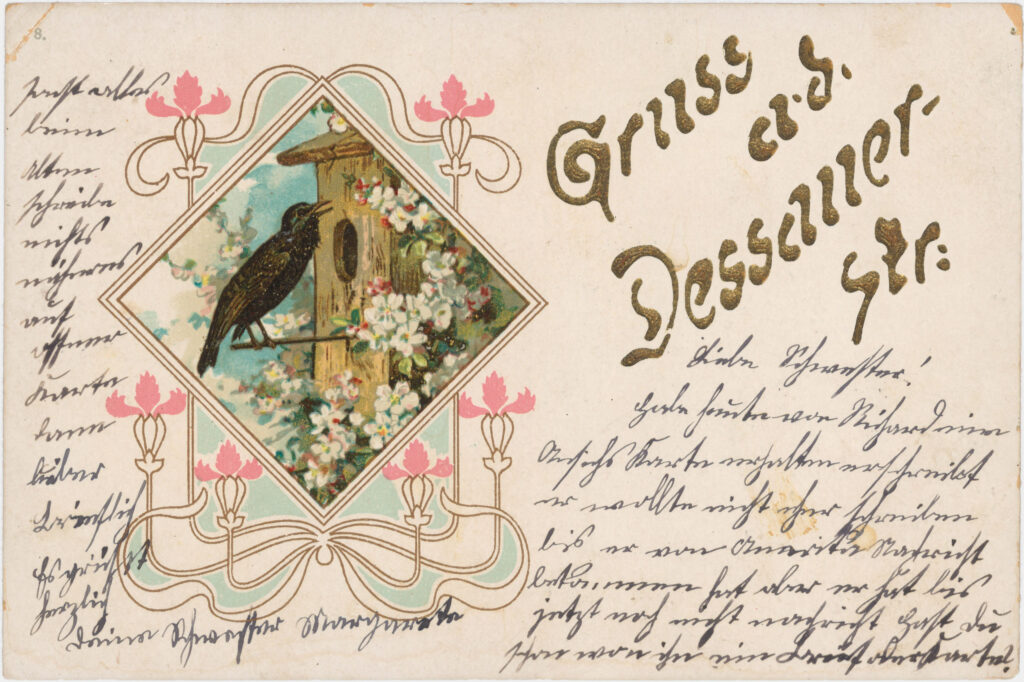

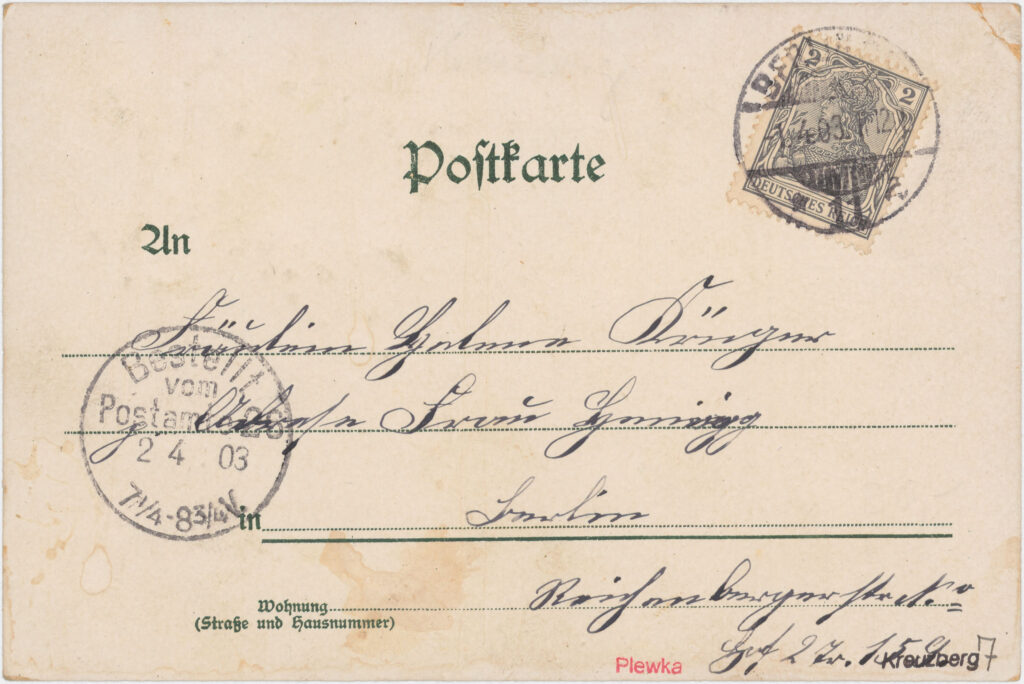

Die Bildpostkarten in Peter Plewkas Sammlung wurden größtenteils zwischen 1890 und 1945 gedruckt und verschickt. Die erste Postkarte überhaupt wurde 1869, also einige Jahre früher, durch die österreichisch-ungarische Post versendet. Anfangs kursierten „Correspondenzkarten“ ohne Motive, bei denen die Vorder- und Rückseiten für Anschrift und Text genutzt wurden. Die ersten Postkarten mit Motiven wurden weiterhin beschrieben. Die Unterteilung in eine Bildseite und eine Textseite für alles Handschriftliche setzte sich erst 1905 durch. Diese Bildpostkarten werden heute „Ansichtskarten” genannt.

Um 1900 wurden im Kaiserreich etwa 500 Millionen Postkarten verschickt. Die rasante Verbreitung der Postkarte hing mit der zunehmenden Mobilität im nationalen und internationalen Raum zusammen. Die Postkarte wurde schnell zum Medium der Massen: Die Industrialisierung und Wehrpflicht zogen Menschen in die Städte, die per Postkarte Kontakt mit ihren Familien hielten. Auch die koloniale Expansion des Kaiserreichs führte dazu, dass Bilder und Berichte darüber gefragt waren. Die Kommunikation per Bildpostkarte ist ein historischer Ausdruck dieser Entwicklungen.

Die Hochphase der Bildpostkarte im Kaiserreich dauerte etwa von 1900 bis 1914. Dennoch verschickten deutsche Soldaten im Ersten Weltkrieg etwa 10 Milliarden Feldpostkarten. Nach dem Krieg sank der Stellenwert der Bildpostkarte aufgrund der schwierigen Wirtschaftslage. Zudem kamen neue Bildmedien wie Illustrierte und Sammelbilder auf.

Kulturkritik

Der Erfolg der Postkarte brachte auch Kritik mit sich: In dieser Art der Kommunikation wurde eine Gefahr für das Soziale und die Hochkultur gesehen. Die Kritiker*innen sahen in Postkarten einen Verlust der emotionalen Intimität eines Briefes. Die öffentliche Lesbarkeit der Texte auf Postkarten galt als obszön. Kritiker*innen beklagten die Belanglosigkeit von Postkartentexten, die vom echten Leben ablenken würden. Auch die Bilder standen in der Kritik, die Wirklichkeit zu verzerren. Befürworter*innen sahen in der Bildpostkarte Möglichkeiten, unmittelbaren Kontakt zu den Adressierten zu halten und mehr Anschaulichkeit als mit Worten zu vermitteln.

Die Debatten zwischen Befürworter*innen und Kritiker*innen können als Symptom eines Kulturkampfes verstanden werden, der mit der Entwicklung der Massenkultur um 1900 zusammenhing. Dabei ging es auch um Deutungshoheiten zwischen (bildungs-)bürgerlichen und proletarischen Milieus. Der Brief galt als Medium des Bürgertums, die Postkarte überschritt Klassengrenzen, auch wegen niedrigerer Portokosten.

Entwicklung der Gestaltung

Vor 1905 wurde die Adresse auf einer ganzen Seite der Postkarte geschrieben. Die andere Seite war nur für den Nachrichtentext gedacht. Mit der Zeit wurden kleine Bilder und Illustrationen auf dieser Kartenseite eingefügt, bis sich schließlich ab 1905 die Teilung der Karte mit einer separaten Adressseite durchsetzte.

Motive

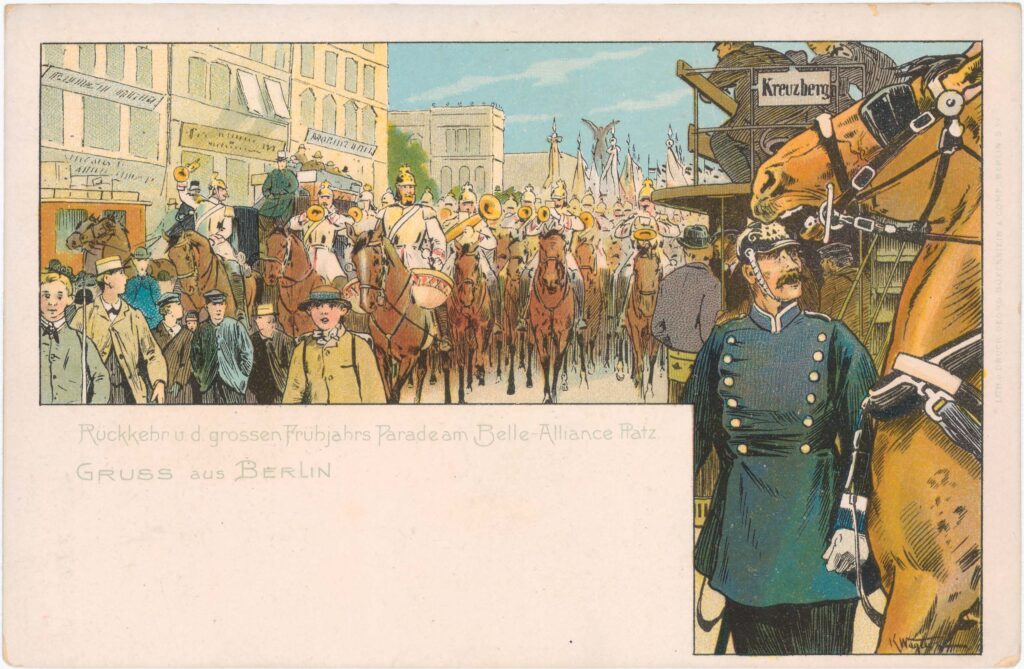

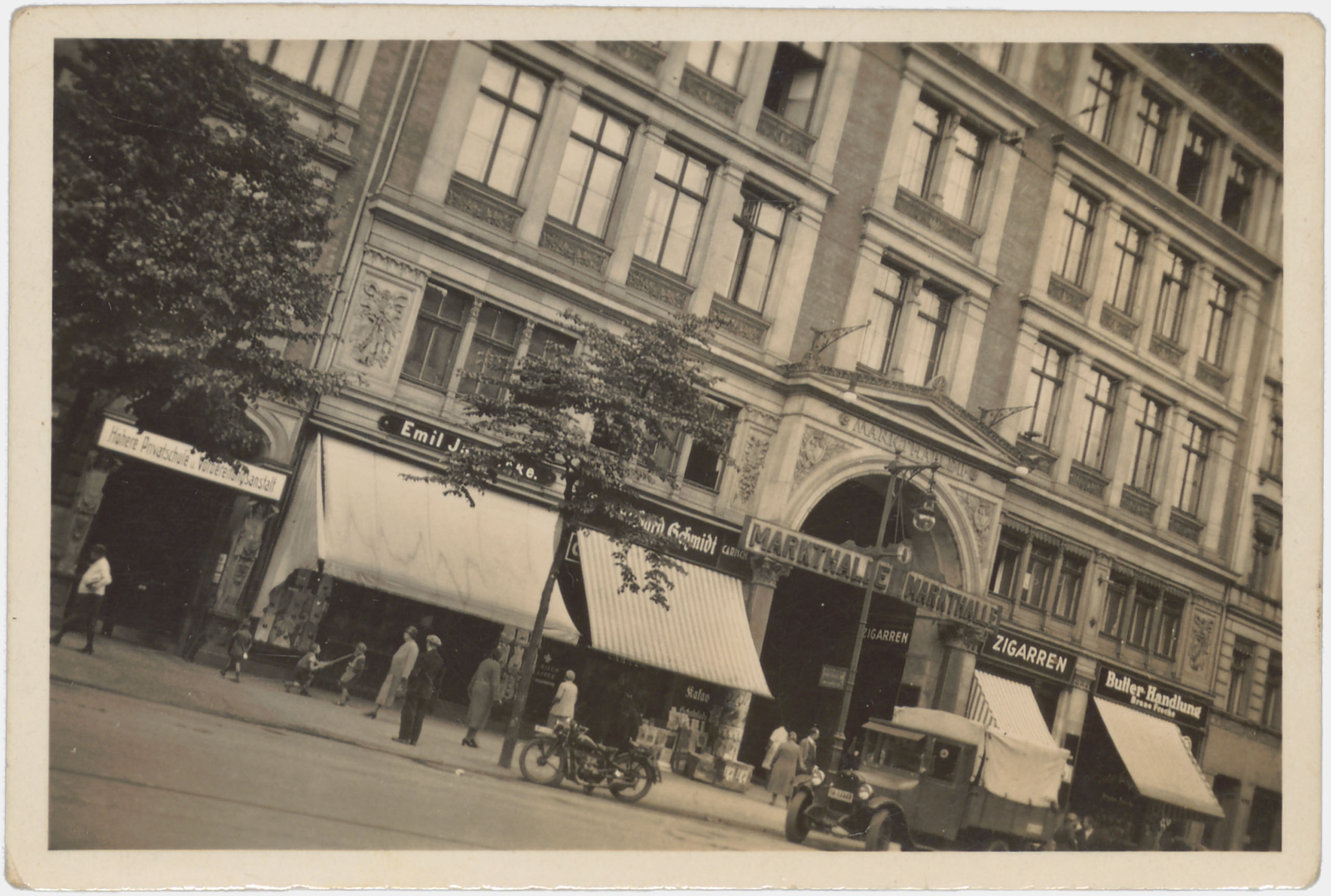

Um 1900 wurden verschiedene Motive auf Bildpostkarten gedruckt, wie Produktwerbung, Kunst, Sport, Karikaturen, erotische und propagandistische Motive. Lange waren Ansichten von Gebäuden und Straßen sowie Abbildungen von Ereignissen im Stadtbild beliebt. Sie vermittelten ein Bild des Stadtraums und des städtischen Alltags.

Die Motive von Ansichtskarten orientierten sich an der Nachfrage und wurden ohne zentrale Steuerung erstellt. Sie entstanden aus verschiedenen Anlässen, wie politischen Kampagnen einzelner Parteien oder als Werbung für Betriebe, und wurden im Auftrag oder auf Eigeninitiative produziert. Gewerbliche Fotograf*innen durchkämmten um 1900 die Stadt und boten Aufnahmen von Häusern und Betrieben an. Trotz der Vielfalt und Zufälligkeit etablierten sich bestimmte Motive durch ständige Wiederholung. Die meisten Bilder wurden nachträglich retuschiert und montiert.

Topografie

In der Sammlung von Peter Plewka sind Bildpostkarten mit einfachen Aufnahmen von Straßen und Häusern besonders häufig vertreten.

Tourismus

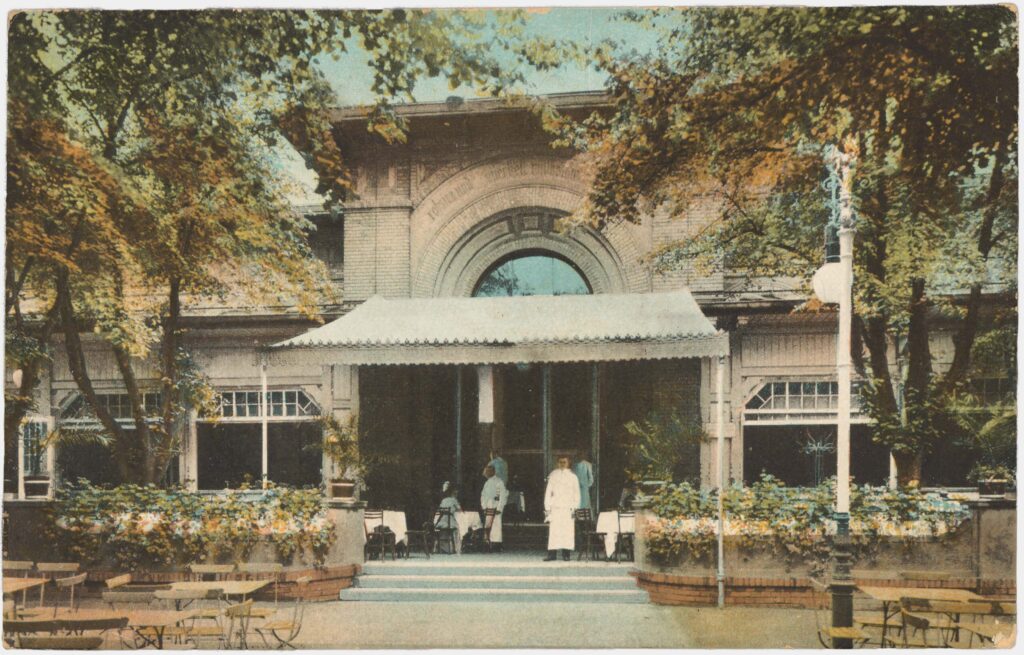

Bereits um 1900 zeigten Bildpostkarten häufig Motive touristischer Sehenswürdigkeiten und Attraktionen, die auch heute noch gängig sind. Diese Karten prägten das Bild der sich wandelnden Stadt, indem sie bestimmte Aspekte hervorhoben. Besonders oft ist auf den touristischen Postkarten in Peter Plewkas Sammlung der Viktoriapark abgebildet.

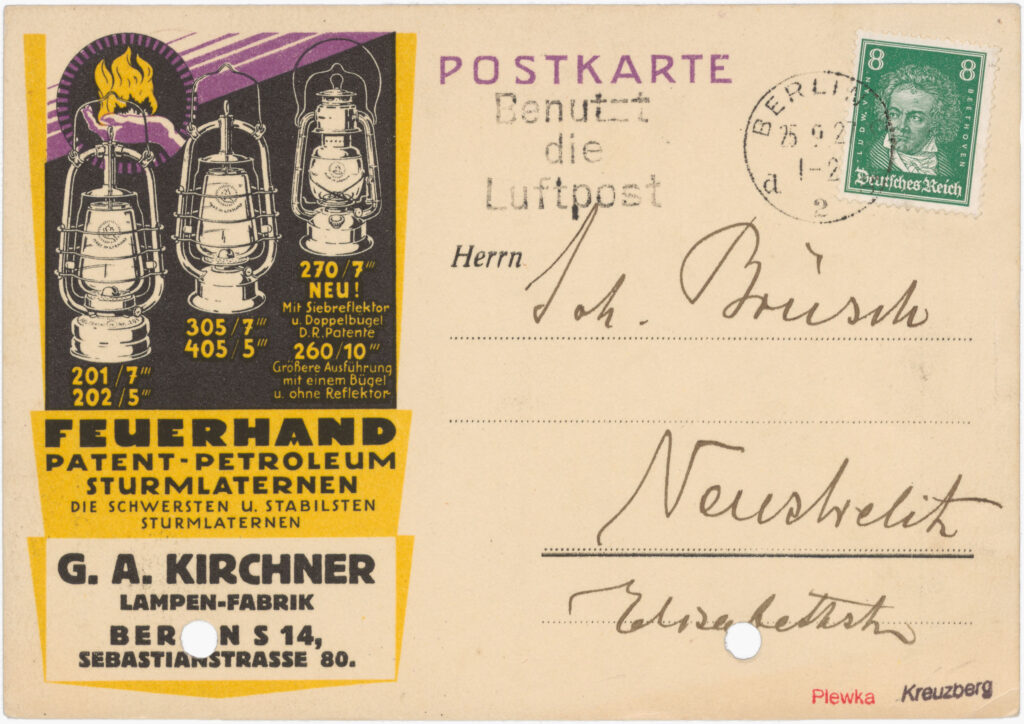

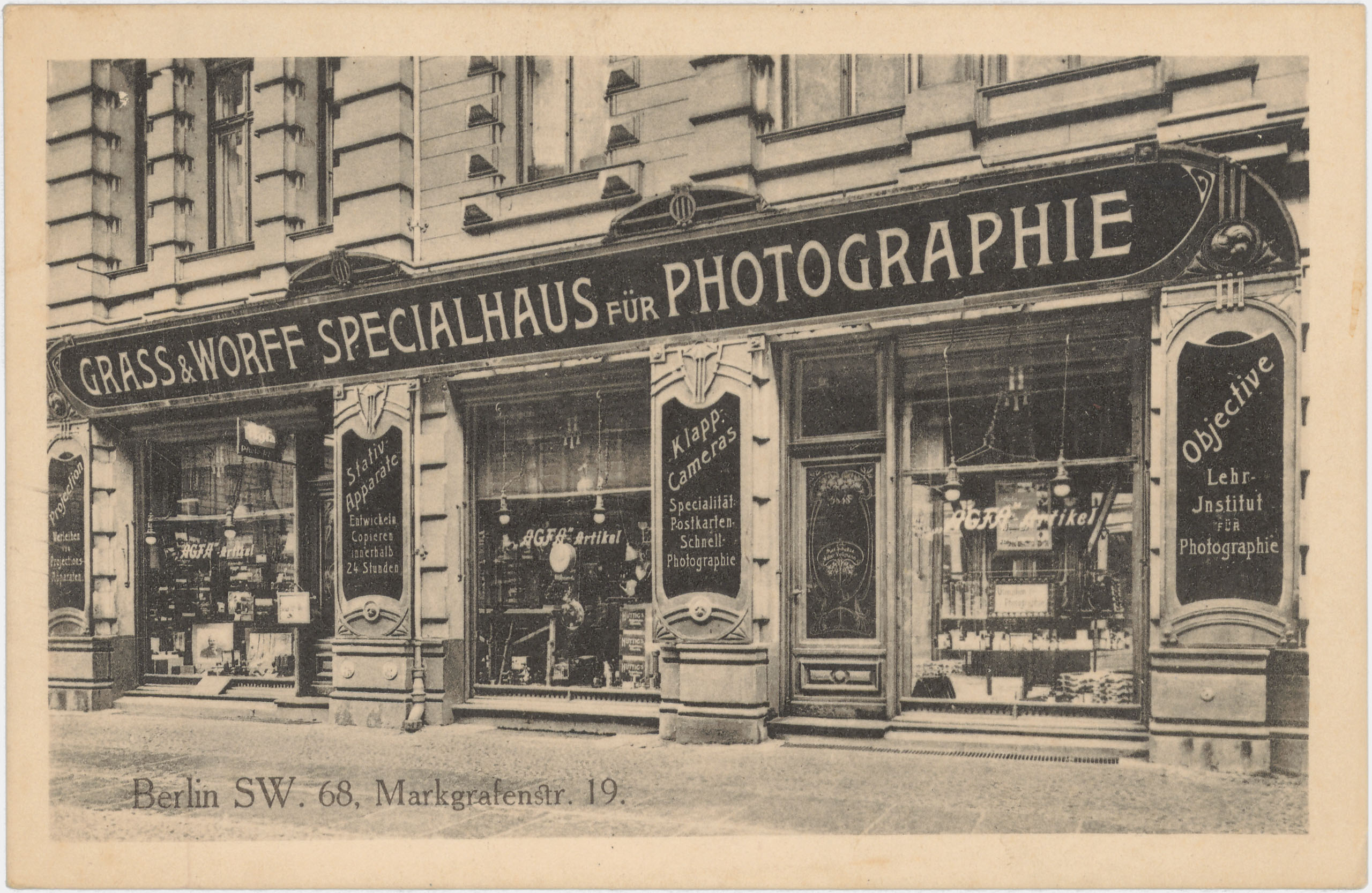

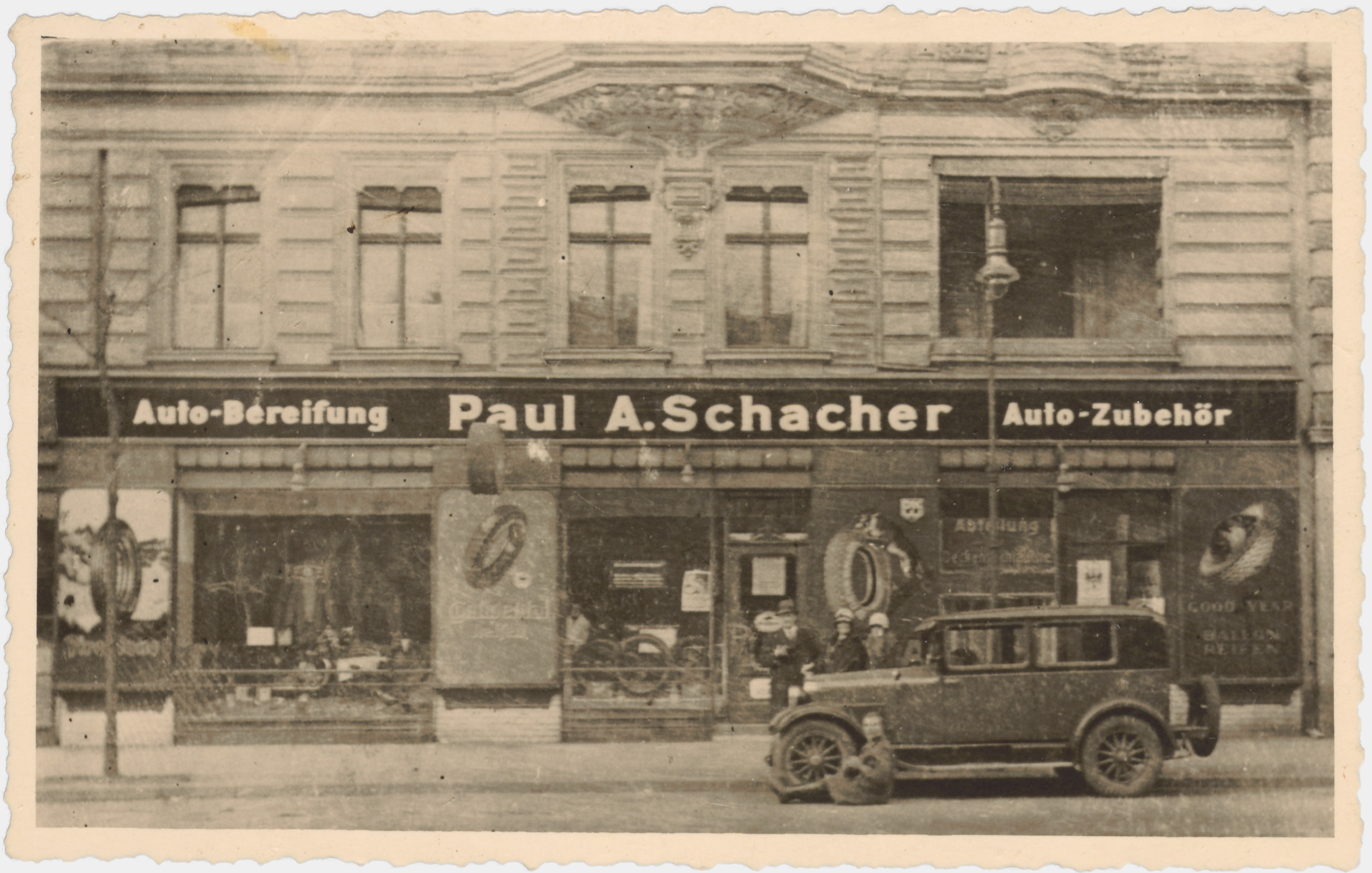

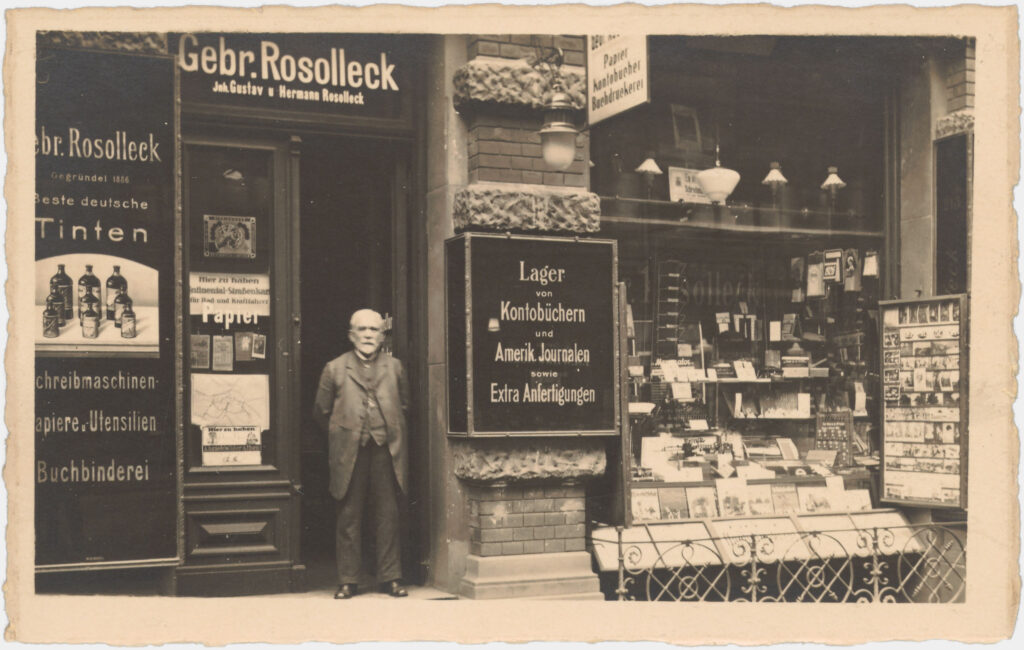

Werbung

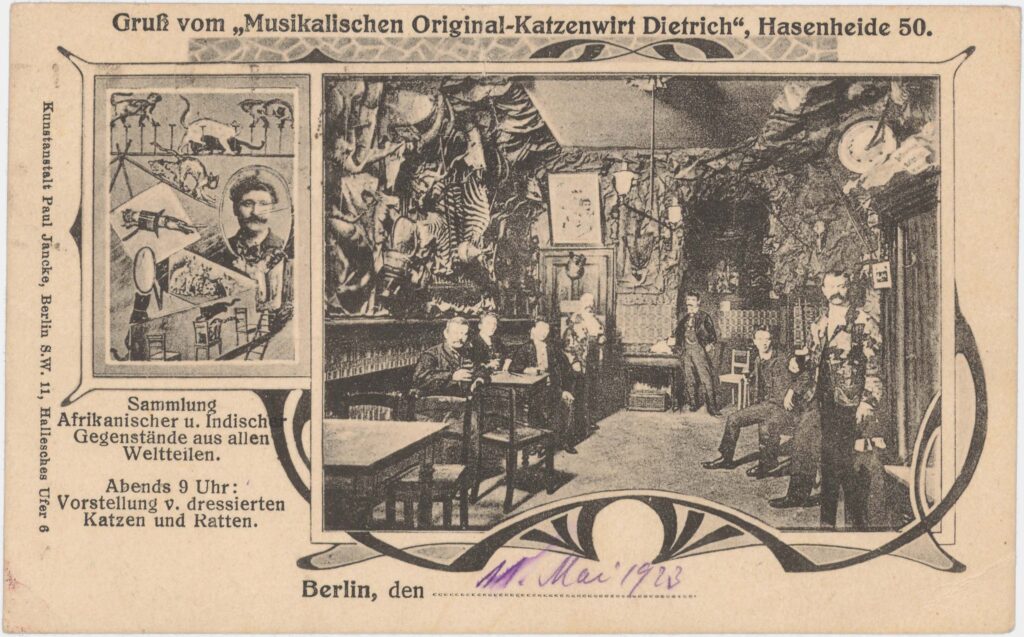

Mit Werbepostkarten informierten Unternehmen über ihr Sortiment und luden zu Eröffnungen sowie Jubiläumsfeiern ein. Gaststätten und Vergnügungsorte nutzten diese Bildpostkarten, um Veranstaltungen anzukündigen und ihr Programm vorzustellen.

Schnappschüsse

Fotograf*innen zogen um 1900 durch Städte und fotografierten, was ihnen begegnete. Manchmal machten sie auch spontan Aufnahmen für Einzelpersonen. Diese Fotografien boten sie Verlagen an. Es ist daher denkbar, dass viele Ansichten von Straßen, Gebäuden und Personen spontan aufgenommen wurden. Darauf deuten die offenbar wenig durchdachten Bildkompositionen hin.

Sensationen

Auf Bildpostkarten wurden oft besondere Ereignisse festgehalten. Manche Karten wurden gezielt von politischen Akteur*innen oder anderen Veranstalter*innen in Auftrag gegeben. Wichtige Ereignisse zogen aber auch Fotograf*innen an, die in Eigenregie Aufnahmen machten und diese zum Verkauf anboten.

Produktion

Die Produktion, das Gewerbe, der Handel und der Verkehr entwickelten sich in der modernen Industriegesellschaft im Kaiserreich rasant. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es große Fortschritte in der Foto- und Drucktechnik. Leistungsfähige Drucktechnologien ermöglichten hohe Auflagen in kurzer Zeit und eine beschleunigte massenhafte Produktion von Bildpostkarten.

Je nach Motiv gab es verschiedene Druckverfahren. Da Bildpostkarten kommerzielle Produkte waren, wurden populäre Motive in hoher Auflage und aufwändigeren Verfahren gedruckt. Trotz allen Fortschritts variierte die Produktion jedoch, je nach verfügbarer Technik und den finanziellen Ressourcen der Produzent*innen. Deutschland war ein Zentrum der Bildpostkartenproduktion um 1900. Jährlich wurden 10 Millionen Karten produziert und sowohl im In- als auch im Ausland verkauft.

Zu der Zeit bestand die Produktion einer Bildpostkarte aus drei Schritten: der Anfertigung einer Fotografie als Negativ, der gestalterisch-redaktionellen Aufarbeitung des Negativs und der technischen Vervielfältigung des Abzugs.

Druck in Masse und über Nacht

Mit der richtigen Ausstattung konnte innerhalb von 24 Stunden aus einem Motiv eine gebrauchsfertige Bildpostkarte werden. Mit der Produktionsgeschwindigkeit entstanden auch Karten mit weniger sorgfältig ausgewählten Bildmotiven.

Vertrieb von Ansichtskarten

Um 1900 war der Verkauf von Postkarten im öffentlichen Raum weit verbreitet. Er war nicht durch Gewerbeauflagen geregelt, sodass jede*r Karten verkaufen konnte. In der Sammlung Peter Plewka gibt es einige Bildpostkarten, die Schriftzüge und Auslagen in Schaufenstern zeigen.

Drucktechniken

Mehrbildpostkarten waren aufwändig in der Produktion, v.a. wenn sie mit Ornamenten und Grußformeln versehen wurden. Auch nachträgliche Kolorierungen von Fotografien erhöhten den Aufwand. Im Gegensatz dazu waren Lichtdrucke mit Schwarz-Weiß-Motiven einfacher herzustellen; ihre Bildunterschriften und sonstigen Angaben wurden lediglich aufgestempelt.

Postauslieferung

Die sich durch die Industrialisierung rasant entwickelnden Transportmöglichkeiten erlaubten eine schnelle Zustellung der Post. Oft dauerte die Auslieferung nur einen Tag. In Städten wie Berlin wurde die Post um 1900 acht- bis elfmal täglich ausgetragen. Die Zustellung vom Land in die Stadt oder umgekehrt dauerte ein bis drei Tage.

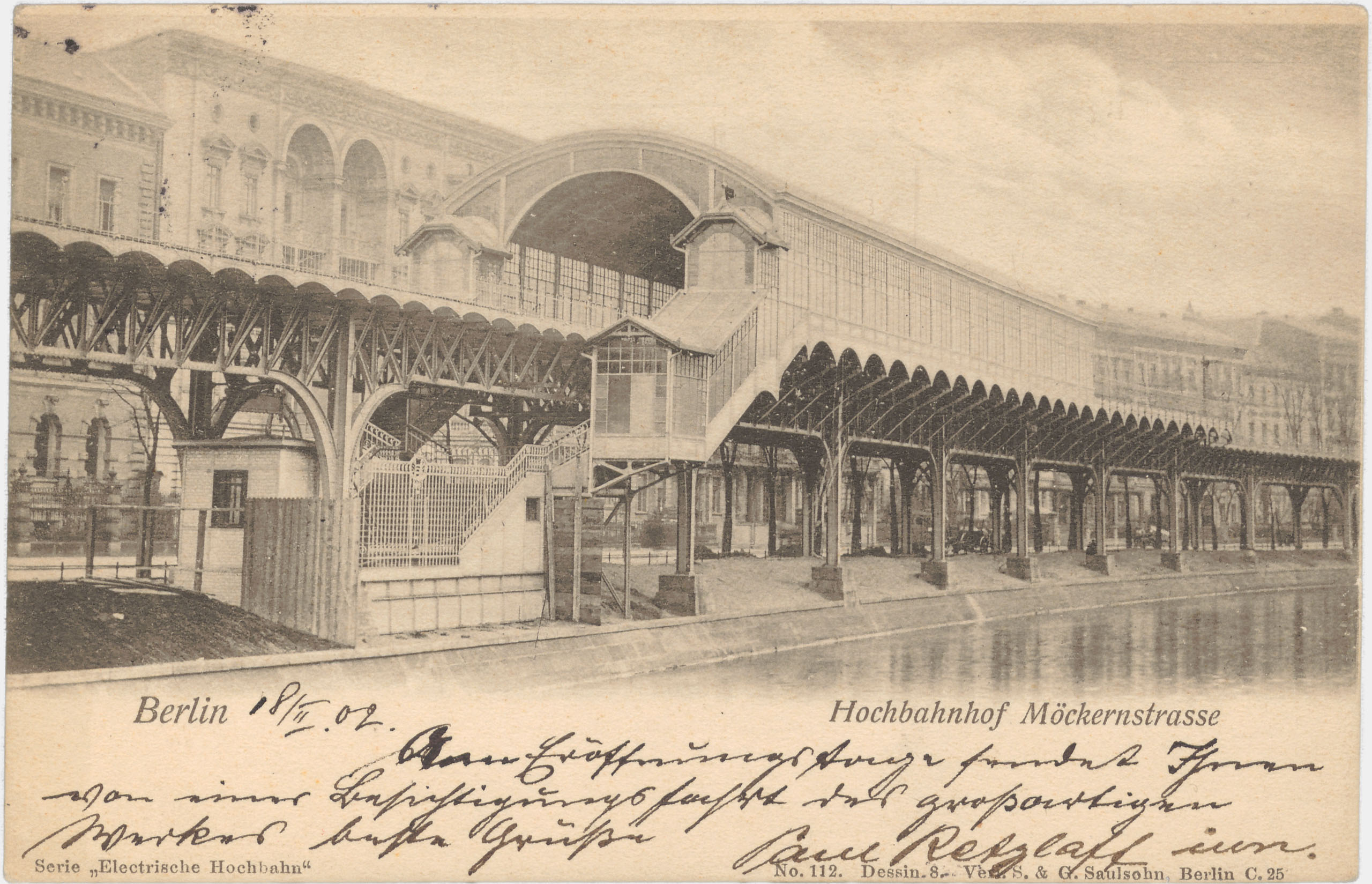

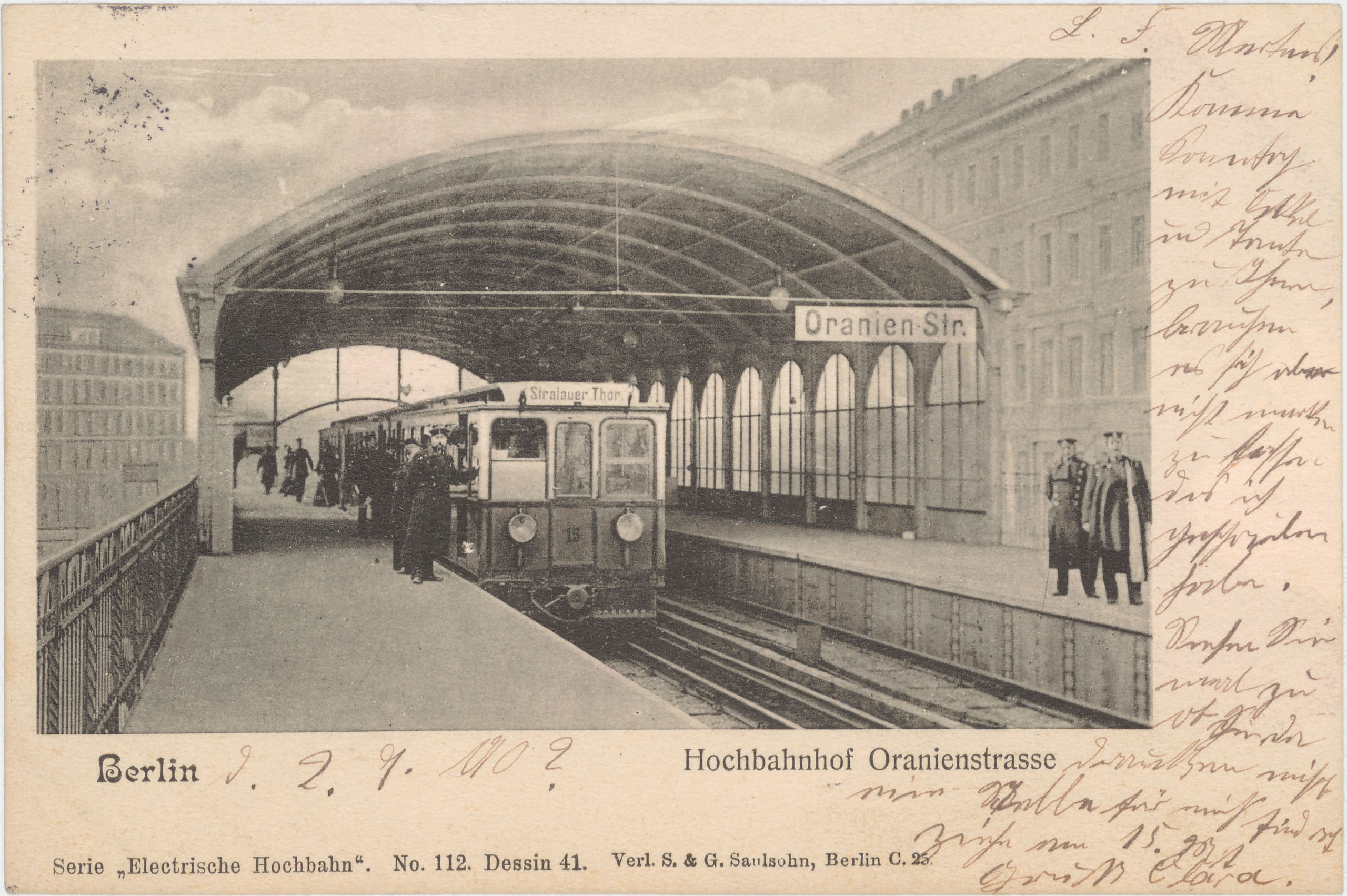

Serien als Verkaufsstrategie

Neben Einzelansichtskarten wurden auch Serien von Ansichtskarten gedruckt. Kartenserien hatten oftmals Motivthemen. Die Idee dahinter war, Sammler*innen dazu zu ermuntern, komplette Serien zu erwerben, um so den Absatz zu steigern.