GARNISON KREUZBERG

Noch heute gibt es in Berlin großzügige Straßen wie zum Beispiel den Kurfürstendamm, die Friedrichstraße und den Mehringdamm, die ursprünglich für militärische Zwecke errichtet wurden. Die nach Westen und Süden gerichteten Ausfallstraßen wurden unter König Friedrich Wilhelm I. (1688 – 1749) angelegt und dienten den in Berlin stationierten Soldaten als Zugang zu den außerhalb der Stadt gelegenen Manövergeländen. Die Truppen marschierten in den Grunewald, nach Döberitz und zum Tempelhofer Feld, um dort das Gefecht zu proben. Da die langen Marschwege sehr beschwerlich waren, wurde Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts mit der Planung und dem Bau von Kasernen begonnen, die näher an den Übungsplätzen lagen.

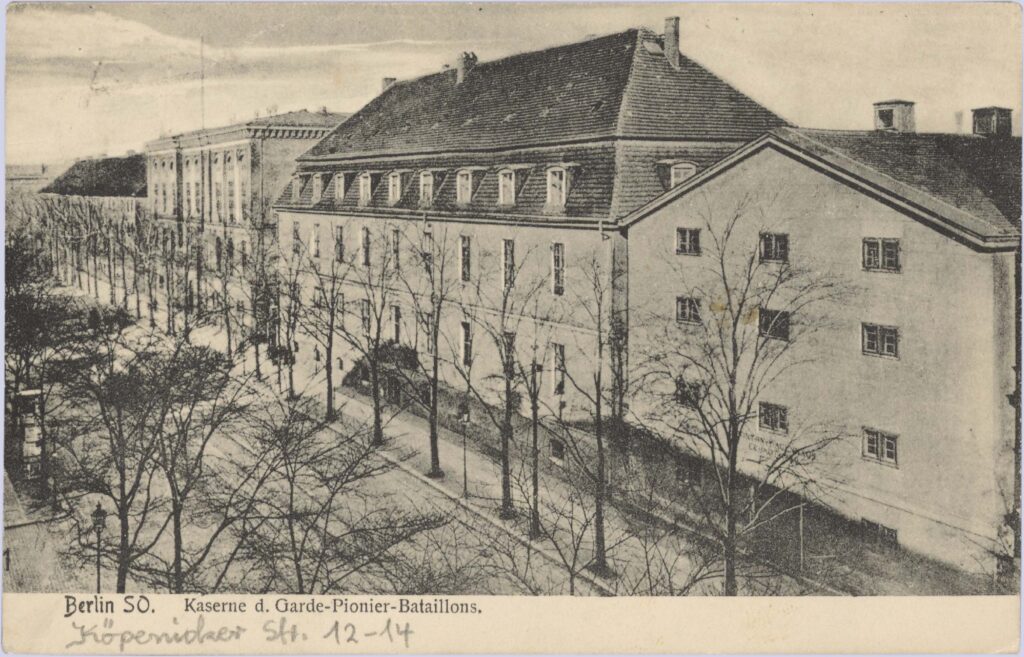

So wurden auch im damals noch stellenweise unbebauten Kreuzberg neue Unterkünfte für die Soldaten errichtet. 1900 hatten fünf von dreizehn Berliner Regimentern ihre Kasernen in Kreuzberg. Neben den üblichen Gebäuden zur Unterbringung gehörten dazu auch militärische Verwaltungs- und Versorgungsbauten, wie z. B. eine Garnisonsbäckerei. Parallel zur Errichtung der Kasernen stieg die Bevölkerungszahl in Berlin rasant an und die Stadt dehnte sich immer weiter aus. Dadurch lagen die Kasernen spätestens seit der Jahrhundertwende im bewohnten Gebiet.

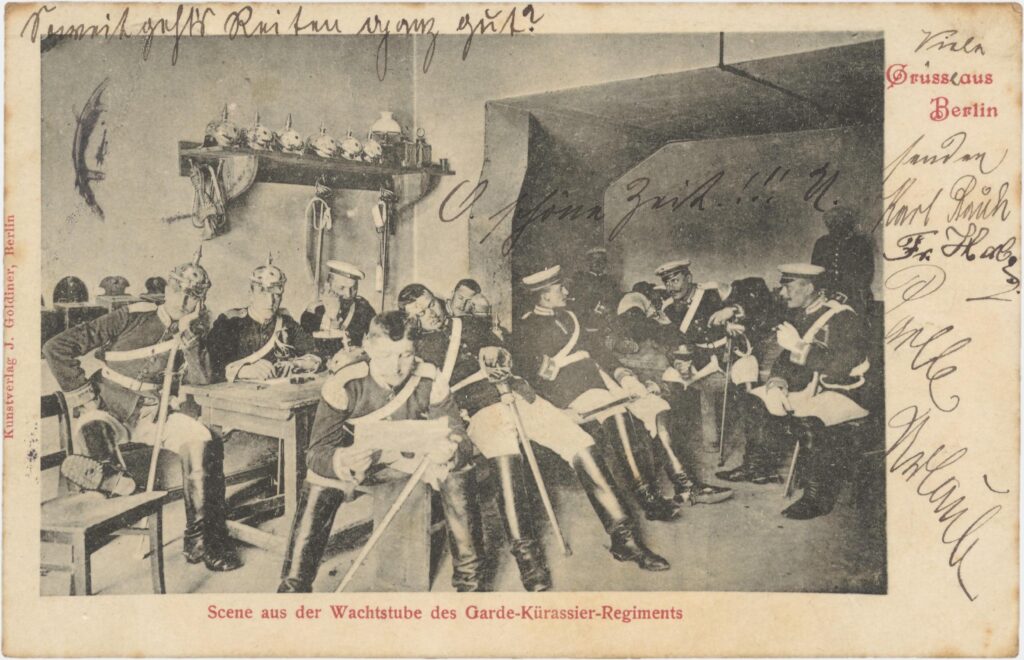

Peter Plewkas Sammlung enthält zahlreiche Ansichten von Kasernen, Rüstungsbetrieben sowie Paraden in Kreuzberg und zeigt so den Alltag in einem militärisch geprägten Bezirk. Die teils inszenierten fotografischen Motive der Ansichtskarten bieten einen aufschlussreichen Einblick in einen nahezu vergessenen Teil der Kreuzberger Geschichte, der für die Geschichte des Stadtteils prägend war. Sie führen aber auch zu der Frage, welche Aspekte des Zusammenlebens von Zivilist*innen und Soldaten nicht abgebildet wurden.

Soldaten als Gäste

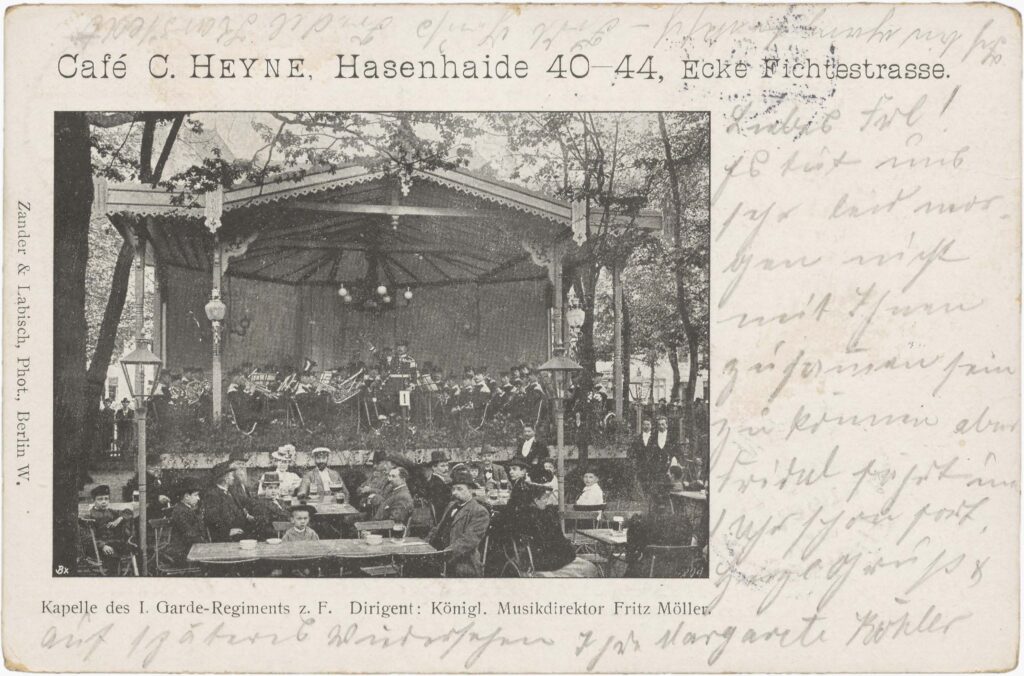

In den Kreuzberger Kneipen, Cafés und Biergärten gehörte das Militär zum Alltag. Auftritte der Militärkapellen in der Hasenheide waren bei vielen Berliner*innen eine beliebte Unterhaltung. Außerdem gingen Uniformierte in den Kreuzberger Lokalen ein und aus und mischten sich so unter Zivilist*innen. Allerdings war es den Soldaten ausdrücklich verboten, sozialdemokratische Gaststätten, Treffpunkte und Veranstaltungen zu besuchen.

Fester Bestandteil des Soldatenalltags waren jene Lokale, die häufig bereits im Namen eindeutig militärische oder nationalistische Bezüge aufwiesen. Exemplarisch ist das Restaurant „Zum Elsässer” zu nennen. Der Name kann als Anspielung auf das von Deutschland und Frankreich gleichermaßen beanspruchte Elsass verstanden werden. Auch das Lokal „Zum alten Luftschiffer”, das in der Fassadengestaltung mit eisernem Kreuz aufwartet, scheint, wie auf der Ansichtskarte zu sehen, von Soldaten frequentiert worden zu sein.

Einige dieser Gaststätten waren in den 1920er Jahren auch Treffpunkte für Demokratiefeinde sowie Gegner der Weimarer Republik und wurden später als sogenannte Sturmlokale von der nationalsozialistischen SA (Sturmabteilung) genutzt. Ab 1933 hielten SA-Mitglieder in solchen Lokalen willkürlich Verhaftete fest, die sie mitunter dort auch folterten und ermordeten. Einige Gastronomiebetriebe, wie etwa die Gaststätte „Zum Kaiserstein” am heutigen Mehringdamm, waren kontinuierlich Orte faschistischer Praktiken: Dieses frühe SA-Sturmlokal bildete bis in die 1970er Jahre einen wichtigen Treffpunkt für Rechtsextreme in Kreuzberg. Heftige Gegenproteste lokaler Initiativen konnten die Treffen in der Gaststätte schließlich verhindern.

Das Militär als Wirtschaftsfaktor

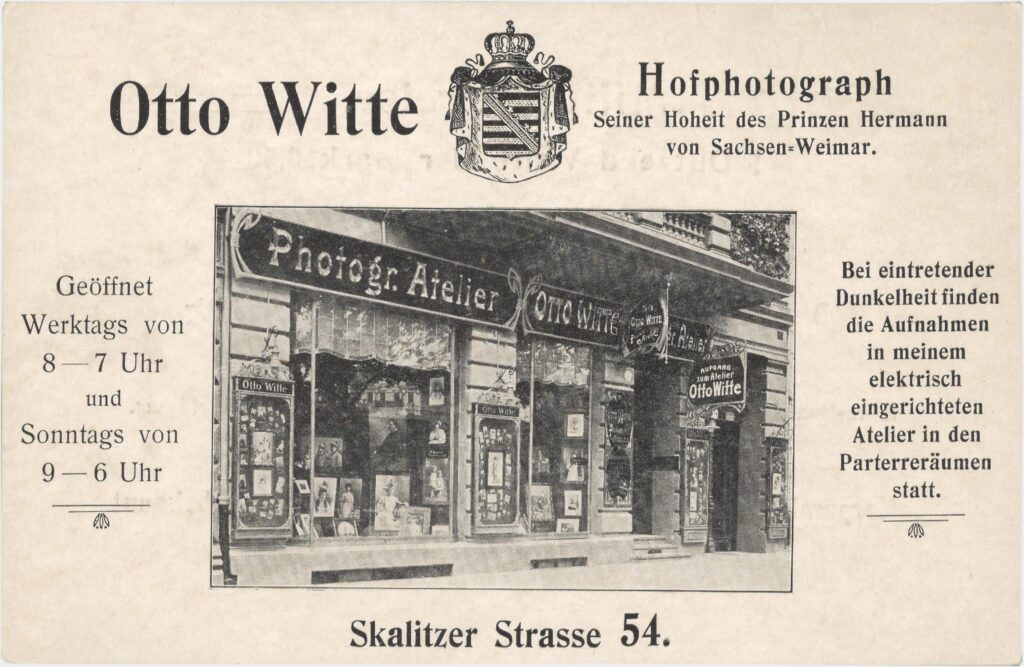

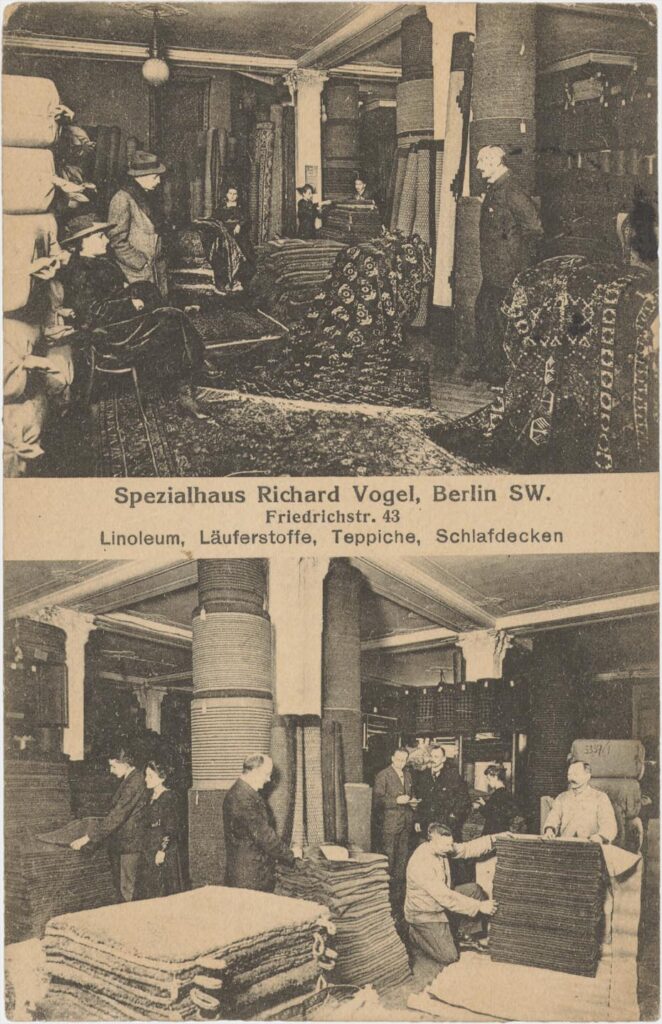

Anfang des 19. Jahrhunderts erreichte die militärische Nutzung der Tempelhofer Vorstadt, des heute westlichen Teils von Kreuzberg, ihren Höhepunkt. Die dort stationierten Soldaten benötigten nicht nur Waffen und Munition, sondern mussten auch mit Lebensmitteln, Kleidung und weiteren Dingen des täglichen Bedarfs versorgt werden. Diese wurden nicht zentral beschafft, sondern in großem Umfang aus der direkten Umgebung bezogen. Daher siedelten sich zum Beispiel viele Handwerksbetriebe rund um die Militärstandorte in der Gegend an, die in der Folge abhängig von deren Aufträgen waren. Ausrüstung, Uniformen und Uniformteile wurden teils in Fabriken gefertigt, teils in Heimarbeit hergestellt und anschließend in sogenannten Militäreffekten-Geschäften zum Kauf angeboten. Während Einrichtungen wie die Garnisonsbäckerei Soldaten mit dem Nötigsten versorgten, gab es auch Geschäfte, die speziellere soldatische Bedürfnisse befriedigten. So bot das „Photogr. Atelier Otto Witte“ spezielle Preise für Fotografien von Militärangehörigen an. In Kreuzberg entstand so ein eigener Wirtschaftszweig, der um die Erfüllung der militärischen Belange bemüht war. Mit der Entmilitarisierung nach dem Ersten Weltkrieg verloren viele der Betriebe ihre Geschäftsgrundlage.

Kreuzberg im Takt

Täglich marschierten Soldaten auf dem Weg von ihren Kasernen zum Tempelhofer Feld durch Kreuzberg. Dabei begleitete sie eine Militärmusikkapelle. Einmal mehr zeigte sich hier die ständige Präsenz der Soldaten im Leben der Kreuzberger*innen. Für die Regimenter und ihre Kommandeure boten die Märsche eine Möglichkeit zur Selbstdarstellung, erregten sie doch immer wieder Aufsehen und wurden fotografisch zum Beispiel für Ansichtskarten festgehalten. Auf manchen Ansichtskarten haben sich einzelne Personen markiert, vermutlich um die Karte anschließend an Angehörige zu versenden.

Größere militärische Aufzüge waren ein willkommenes Spektakel im Alltag der Berliner*innen. So pilgerten zum Beispiel am „Kaisergeburtstag“ am 27. Januar oder zum „Sedantag“ am 2. September, an dem die Kapitulation der französischen Truppen 1870 im Deutsch-Französischen Krieg gefeierte wurde, unzählige Schaulustige an die Paraderoute. Auf der Strecke zwischen Stadtschloss und Tempelhofer Feld versammelten sie sich, um den Aufmärschen beizuwohnen. Da der preußische Militärkult die Einheit von Heer, Kaiser und Nation frei von Politik demonstrieren sollte, war die Teilnahme politischer Gruppierungen und Vereinen an den Paraden nicht gestattet.

Politische Proteste blieben weitestgehend aus. Allerdings ahmten johlende Jugendliche häufig die marschierenden Soldaten nach, was von der Polizei als Verunglimpfung des Militärs gewertet und geahndet wurde. Unter dem Verdacht, dass es sich hier um politische Demonstrationen handele, versuchte die Geheimpolizei 1901 die Marschmusik zu verbieten, um diese sogenannten „Truppenbegleitungen“ zu unterbinden. Zwar konnte das Verbot nicht durchgesetzt werden, aber es ist ein anschauliches Beispiel, wie sensibel der Staat auf vermeintliche Kritik am „Militärkult“ reagierte.

Soldatenalltag in Kreuzberg

In der Ansichtskartensammlung von Peter Plewka finden sich auch einige Motive, die den Alltag der Soldaten in Kreuzberg in Szene setzen und einen teils ironischen Einblick in den Kasernenalltag der Soldaten bieten. Hinweise auf die zahlreichen Schattenseiten des Diensts im preußischen Militär sucht man dabei allerdings vergeblich. Die niedere Offizierslaufbahn etwa war Sozialdemokraten und Juden verwehrt. Die überwiegende Zahl der Offiziere in Berlin stammte aus dem Adel. Beim 1. Garde-Dragoner-Regiment stammten beispielsweise 1913 alle 26 Offiziere aus adeligem Hause. Verschiedene Reformen ermöglichten zwischen 1814 und 1918 wohlhabenderen Bürgern – aber eben nicht allen – den Eintritt in die niedere Offizierslaufbahn. Da der absolvierte Dienst als Unteroffizier für eine höhere Laufbahn im öffentlichen Dienst obligatorisch war, wurde bestimmten Gruppen damit der Zugang zu einer Karriere als Beamter oder Lehrer genommen. Auch der massive Drill, die zahlreichen Schikanen und auch Misshandlungen, denen die einfachen Soldaten während ihrer drei- bis zwölfjährigen Dienstzeit ausgesetzt waren, sind auf den Karten nicht zu sehen.

Autor*in

Maximilian Gärtner

Studiengang MA Public History

LITERATUR

Teske, Hermann: Berlin und seine Soldaten. 200 Jahre Berliner Garnison. Berlin 1968. Haude & Spener Verlag.

Brücker, Eva: Kaserne des 1. Dragoner-Garde-Regiments. In: Engel, Helmut; Jersch-Wenzel; Stefi; Treue, Wilhelm (Hg.): Geschichtslandschaft Berlin (Bd. 5) Kreuzberg, Berlin 1994. Nicolaische Verlagsbuchhandlung.

Vogel, Jakob: Nationen im Gleichschritt. Der Kult der „Nation in Waffen“ in Deutschland und Frankreich, 1871 – 1914. Göttingen 1997. Vandenhoeck & Ruprecht.