- Startseite

- Themen

- Nationalsozialismus im Alltag

- Kommunistisches Arbeiter*innenmilieu

- Verfolgung und Enteignung

- Paula Thiede und das Zeitungsviertel

- Lisa Fittko in Kreuzberg

- Novemberrevolution

- Katastrophen auf Ansichtskarten

- Garnison Kreuzberg

- Where are the Queers at?!

- Arbeit und Belegschaften

- Kreuzberg kolonial

- Frauen in Kreuzberg

- Technik & Fortschrittsglaube

- Archiv

- Über das Projekt

VERFOLGUNG UND ENTEIGNUNG

VON JÜDINNEN UND JUDEN IN KREUZBERG

Um die Jahrhundertwende verließen viele Jüdinnen und Juden aus Osteuropa (großenteils aus dem Russischen Kaiserreich, aus dem Gebiet der heutigen Ukraine und Belarus) ihre Heimat – nach Jahren der Pogrome, des Antisemitismus und der Diskriminierung. Die meisten wollten in die USA emigrieren und das heutige Deutschland nur durchqueren. Berlin war dabei eine Station. Doch nicht wenige von ihnen blieben hier.

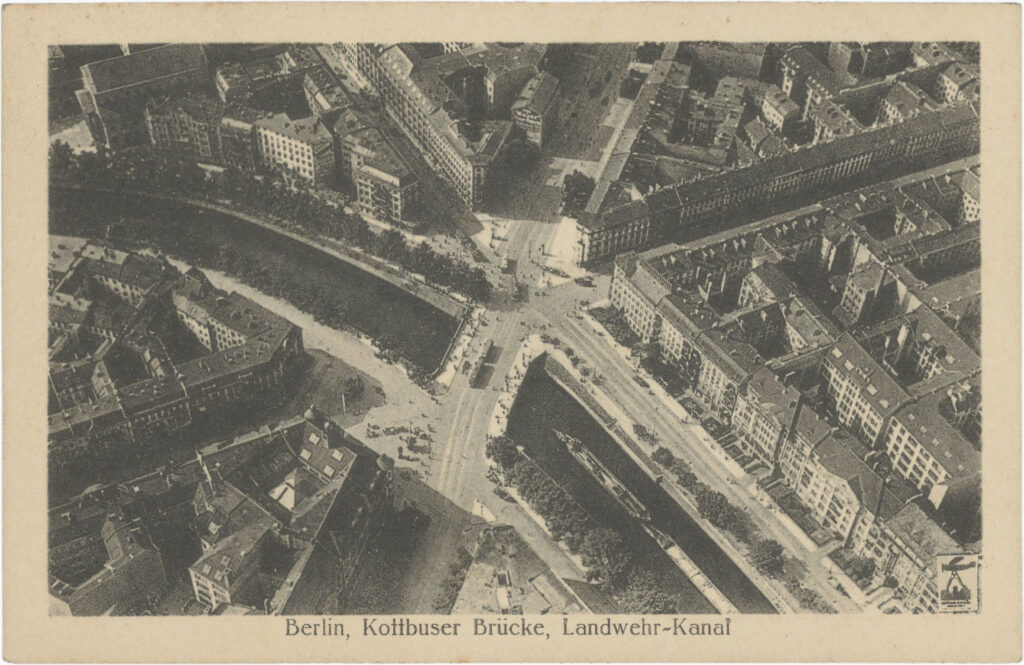

Jüdinnen und Juden wohnten bereits davor in Kreuzberg, aber mit dem Beginn der Immigration aus Osteuropa stieg die jüdische Bevölkerungszahl stark an, nicht zuletzt wegen der niedrigen Mietpreise. Mit dem Bevölkerungswachstum entstanden in dem heutigen Bezirk neue Synagogen: eine liberale in der Lindenstraße (1891) und eine orthodoxe am heutigen Fraenkelufer, damals Kottbuser Ufer (1916). Die neuen Bewohner*innen weiteten sowohl das soziale und kulturelle Gemeindeleben als auch die wirtschaftlichen Unternehmungen aus und öffneten neue Geschäfte und Betriebe.

Nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler und der Machtübergabe an die NSDAP 1933 führte das faschistische Regime Verbote und Gesetze ein, die das Leben von Jüdinnen und Juden dramatisch einschränkten. So trat zum Beispiel im April 1933 das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ in Kraft, durch das die Beamten „nicht-arischer“ Abstammung entlassen wurden. Auch davor waren Jüdinnen und Juden mit antisemitischer Diskriminierung und Benachteiligung konfrontiert, welche sich ab 1933 jedoch dramatisch bis hin zum NS-Vernichtungsprogramm aller europäischen Jüdinnen und Juden zuspitzten. Nach der Einführung der „Nürnberger Rassegesetze“ im Jahr 1935 galten Jüdinnen und Juden nicht mehr als Reichsbürger*innen und konnten daher keine Unternehmen mehr besitzen. Das zwang jüdische Unternehmer*innen dazu, ihre Geschäfte aufzugeben oder mit Wertminderung zu verkaufen. Viele jüdische Angestellte verloren auch ihre Stellen und gerieten in eine schwierige finanzielle Situation. Synagogen, Kultureinrichtungen, Geschäfte jüdischer Unternehmer*innen und andere Orte jüdischen Lebens wurden spätestens bei den Novemberpogromen 1938 zerstört und beschädigt. Im Oktober 1941 begannen die Nationalsozialisten mit der systematischen Deportation von Jüdinnen und Juden in Konzentrations- und Vernichtungslager.

1933 lebten in Kreuzberg 6.000 Menschen jüdischen Glaubens. In ganz Berlin lag die Zahl bei ungefähr 170.000. Nach dem Kriegsende 1945 lebten in Berlin nur noch 8.000 Jüdinnen und Juden. Diese waren meist versteckt Deportationen in Konzentrationslager und dem Tod entgangen, Todesmärschen entflohen oder hatten rechtzeitig ins Exil aus Nazi-Deutschland fliehen können.

Auf den Ansichtskarten der Sammlung Peter Plewka sind Fragmente jüdischen Lebens in Kreuzberg zu sehen. Auch der Holocaust ist auf diesen Motiven zu finden, auch wenn die Abbildungen auf den ersten Blick den Berliner Alltag zeigen und nicht die Entwürdigung, Diskriminierung, Deportation und Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden darstellen.

Fraenkelufer Synagoge

Die Fraenkelufer Synagoge (damals Synagoge am Kottbusser Ufer) wurde 1916 eingeweiht. Sie war die dritte orthodoxe Synagoge in Berlin und wurde wegen der Zuwanderung vieler osteuropäischer Jüdinnen und Juden errichtet. Mit 2.000 Plätzen gehörte sie zu den größten Synagogen der Stadt und war mit einem Gemeindezentrum, Kindergarten, Hort und einem Jugendclub das Zentrum des religiösen und gesellschaftlichen jüdischen Lebens in der Gegend.

Noch vor der Machtübertragung war für die Gemeinde der erstarkende Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft spürbar. So wurde beispielsweise in der Nacht vom 15. auf den 16. Februar 1930 die Synagoge von Stammgästen der in der Nähe gelegenen SA-Kneipe mit Hakenkreuzen beschmiert. Die SA, die sog. Sturmabteilung, war ab den 1920er Jahren eine paramilitärische Organisation der NSDAP, die mit Gewalt und Terror vor allem politische Gegner*innen verdrängte. Ab 1933 wurde sie zunehmend in die Hilfspolizei und den Machtapparat eingebunden und errichtete auch in Berlin erste Gefängnisse und sog. „wilde“ Konzentrationslager.

1937 wurde das Kottbusser Ufer in Thielschufer nach dem SA-Mitglied Hermann Thielsch umbenannt, der 1931 ums Leben kam.

Nach der Machtübernahme versuchten die Gemeindemitglieder einander zum Beispiel mit einem Wohlfahrtsamt und einer Beratungsstelle ab 1933 sowie einer Wohlfahrtsküche, die 1935 eröffnete, zu helfen. Während der Novemberpogrome 1938 versuchten Nationalsozialisten, die Synagoge in Brand zu setzen, wodurch die Hauptsynagoge beschädigt wurde und die nächsten Gottesdienste in der Jugendsynagoge durchgeführt werden mussten. Der letzte Gottesdienst fand im Oktober 1942 statt.

Ein Jahr später wurde das Gebäude durch die Bombenangriffe der Alliierten schwer beschädigt. Ab September 1945 konnte der Seitenflügel der Synagoge wiedereröffnen. 1959 wurde sie offiziell wiedereingeweiht und trägt seitdem den Namen Synagoge Fraenkelufer, da die Straße seit 1947 nach dem jüdischen Mediziner und Direktor des Urban-Krankenhauses Albert Fraenkel benannt ist.

Theater des Jüdischen Kulturbunds

„Ein europäisches Theater, von Juden für Juden, in der Hauptstadt des Judenhasses zur Zeit des nationalsozialistischen Regimes.“

Herbert H. Freeden, 1963

Direkt nach der Machtübernahme der NSDAP 1933 wurden Jüdinnen und Juden bereits in sämtlichen Bereichen aus ihren Positionen gedrängt. Mit der Einführung des Reichskulturkammergesetzes im September 1933 war es schließlich jüdischen Künstler*innen verboten, am öffentlichen Kulturleben teilzunehmen. Dennoch gründeten 1933 Kurt Baumann und Kurt Singer den Jüdischen Kulturbund, um trotz allem jüdische Kunst und Kultur aufzuführen; damit leisteten sie eine Art kulturellen Widerstand gegen das NS-Regime. Der Berliner Neurologe und Musikwissenschaftler Kurt Singer wurde zum Vorsitzenden des Kulturbunds ernannt und blieb dies bis zur Pogromnacht im November 1938.

Das Theater des Jüdischen Kulturbunds öffnete 1933 seine Tore zum ersten Mal in der Charlottenstraße 90–92 und zog 1935 in die Kommandantenstraße um. Das Programm des Theaters war umfangreich: Opern und Operetten, Theaterstücke sowie Konzerte und Vorträge. Doch die Texte aller szenischen Veranstaltungen mussten von der nationalsozialistischen Zensur genehmigt werden. Dem Kulturbund war es nicht erlaubt, Werke „arischer” Autor*innen und Komponist*innen aufzuführen. 1941 wurde der Jüdische Kulturbund zwangsaufgelöst und das Theater geschlossen.

Während der Novemberpogrome reiste Kurt Singer in die USA. Trotz der Überzeugungsversuche von Freund*innen, dort zu bleiben, ging er zurück nach Europa. Er starb 1944 im Konzentrationslager Theresienstadt. Das gleiche Schicksal ereilte viele Mitglieder des Jüdischen Kulturbundes. Sie wurden deportiert und in Konzentrations- oder Vernichtungslagern umgebracht.

Anhalter Bahnhof

Mit den Begriffen „Metropolenbahnhof“, „Tor zum Süden“, „Gleis der Tränen“, „Flüchtlingsbahnhof“ wird in der Gegenwart an den Anhalter Bahnhof erinnert. Seit seiner Eröffnung im Jahr 1841 erhielt der Anhalter Bahnhof verschiedene Namen. Für einige war es der Bahnhof, an dem private Reisen nach nah und fern begannen, und für andere der Bahnhof, von dem sie ihr Zuhause für immer verlassen würden. In der jüdischen Geschichte Berlins spielte der Bahnhof eine zentrale Rolle: Von dort flohen Jüdinnen und Juden zunächst ins Exil. Zudem fuhren von hier die ersten sog. Kindertransporte ab – eine Aktion, die die Ausreise von deutsch-jüdischen Kindern nach Großbritannien zwischen 1938 und 1939 ermöglichte; über 4.000 Kinder konnten dadurch aus Deutschland vor Inhaftierung, Zwangsarbeit und dem Tod gerettet werden. Zwischen 1942 und 1945 starteten von dort aber auch Deportationszüge mit vorwiegend älteren Jüdinnen und Juden nach Theresienstadt. Die Fahrtkosten mussten sie selbst an die Gestapo (Geheime Staatspolizei) bezahlen. Insgesamt wurden mit ihnen fast 10.000 Menschen deportiert, von denen ungefähr drei Prozent aus Kreuzberg kamen.

Porzellanfabrik Julius Edelstein

1919 kaufte Julius Edelstein mit seinem Geschäftspartner Isidor Grünebaum eine Porzellanfabrik in Bayern und vier Jahre später die Glas-, Porzellan- und Steingut-Handels-Aktiengesellschaft mit Sitz in Kreuzberg, Alexandrinenstraße 95–96. Dort lag auch das Berliner Geschäft seiner Porzellanfabrik. Das Edelsteinsche Porzellangeschirr galt als qualitativ sehr hochwertig und fand großen Anklang.

Im Jahr 1926 nahm die Edelstein-AG einen Kredit von der Steingutfabrik Colditz AG auf, wodurch sie sich in finanzielle Abhängigkeit von Colditz begab. Durch die Weltwirtschaftskrise von 1929 trieb Colditz 1932 die Edelstein-AG in den Konkurs und übernahm deren Fabriken, obwohl die Kredite immer pünktlich zurückgezahlt wurden. Julius Edelstein erhielt dafür nur teilweise eine Entschädigung durch Anteile an der Porzellanfabrik Beyer & Bock, deren Werk er ab 1933 leitete; aber nach der Machtübertragung an die Nationalsozialisten hatte er keine Möglichkeit mehr, das Konkursverfahren zu seinen Gunsten zu beeinflussen.

Das NSDAP-Mitglied Fritz Greiner übernahm 1932/1933 die Leitung und blieb bis 1971 auf dieser Stelle, mit einer fünfjährigen Pause nach dem Kriegsende. Noch 1934 wechselte der AG-Sitz von Berlin nach Bayern.

In der Pogromnacht im November 1938 wurde Julius Edelstein kurz verhaftet; danach tauchte er unter und versteckte sich. Seine Kinder Marianne und Werner wanderten zwischen 1934 und 1935 aus, der Sohn nach Palästina und die Tochter zuerst in die Schweiz und später, Ende 1938/Anfang 1939 (nach einer kurzen Rückkehr nach Deutschland) nach Großbritannien, noch zwei Jahre vor dem Ausreiseverbot für Jüdinnen und Juden. Nach dem Kriegsende emigrierten die beiden Edelstein-Kinder in die USA.

Julius Edelstein und seine Frau Margarete wurden im November 1941 nach Riga deportiert und dort ermordet. Die Porzellanfabrik AG bestand unter dem Namen Edelstein durch die NS-Zeit fort. Der Firmenname stand schon vor dem NS für Qualitätsware, weshalb der Name auch im NS und trotz „Arisierung“ weiterbenutzt wurde. Das Unternehmen setzte seine Tätigkeiten auch in den Nachkriegsjahren unter den verschiedenen Mutterfirmen fort und wurde 1973 aufgelöst.

Autor*in

Marina Kochedyshkina

Studiengang MA Public History

LITERATUR

Freunde der Synagoge Fraenkelufer e. V.: 100 Jahre Synagoge am Fraenkelufer: ein Jahrhundert jüdisches Leben in Kreuzberg 1916 – 2016. Berlin 2016.

Bernd Wollner, Achim Bühler: 170 Jahre Porzellan. Wie Küps Geschichte machte. Küps 2001.

Gauding, Daniela/Zahn, Christine: Die Synagoge Fraenkelufer.

Freeden, Herbert: Jüdisches Theater in Nazideutschland.

Tübingen Mohr (Siebeck).

Ludwig, Andreas/Christine Zahn/Dagmar Bolz: Juden in Kreuzberg: Fundstücke .., Fragmente .., Erinnerungen .. ; [Katalog zur gleichnamigen Ausstellung vom 18. Oktober bis 29. Dezember 1991 im Kreuzberg-Museum (in Gründung) Berlin]. 1991.

The New York Community Trust (Hrsg.): Marianne Edelstein Orlando 1918–1990.New York o. J.

Peters, Dietlinde: Der Anhalter Bahnhof als Deportations-Bahnhof. Berlin 2011. Bezirksmuseum Friedrichshain-Kreuzberg. S. 10–70.